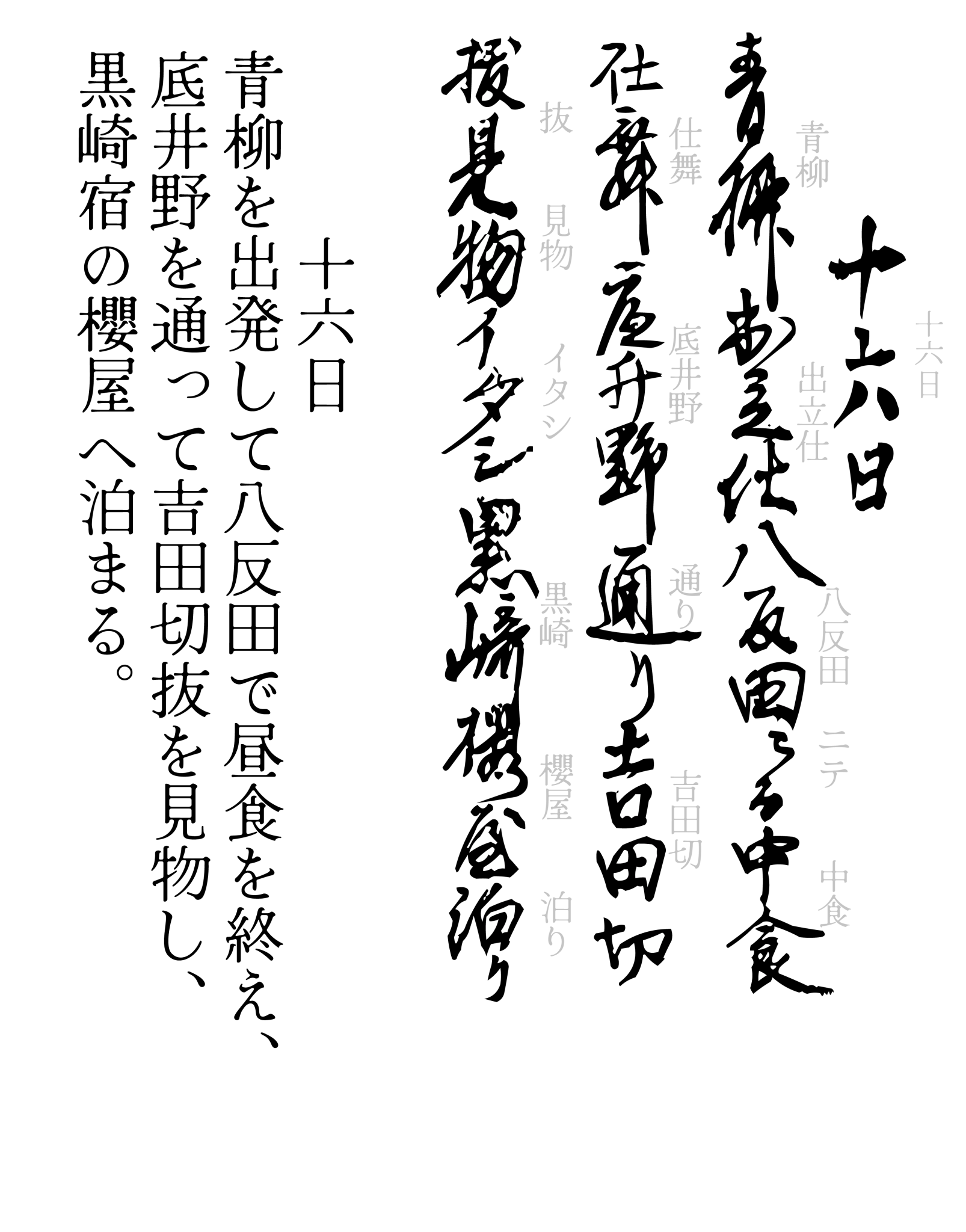

2日目

4月16日 吉田切抜って?

唐津街道を歩いて行く旅の御一行。

底井野往還を通って、長崎街道の黒崎宿へと辿り着いたようです。

八反田?…それとも六反田?

八反田で昼食を済ませたという文吉さんたち。

「八反田」はよくある地名で、遠賀、鞍手、宗像周辺でも確認できますが、いずれも街道から少し外れた場所に位置しています。

街道から逸れた場所であっても旅人が食事処や休憩所を求めて立ち寄る可能性はありますが、一体どの「八反田」だろうか?…そんな時、新たに「六反田説」が浮上しました。というのも、”六反田”という地名が福岡県鞍手郡鞍手町の新延交差点にあり、ルートを鑑みるとどうもこちらのほうが自然に思えるのです。八反田へちょっと足をのばして立ち寄ったのか?それとも地名が変わったのか?はたまた書き間違いだろうか…?旅日記の調査にあたってさまざまな推測が飛び交いましたが、文吉さんたちの旅路の真実はいまだに謎につつまれています。

底井野

江戸時代、福岡藩の参勤交代の道中で利用された底井野往還(そこいのおうかん)は、唐津街道から分岐し木屋瀬を通らず黒崎へと抜ける“近道”として多くの旅人がこの道を通ったといわれています。

底井野往還の中間点にある底井野村は旅人や商人の往来も多く、道筋には商家がならび福岡藩主の別荘である”御茶屋”では遊猟がおこなわれるなど、当時は非常に隆盛していたようです。

吉田切抜

遠賀川分流の堀川は、江戸時代に人の手によって掘られた遠賀川と洞海湾を結ぶ約12キロの人工運河です。

江戸時代初め、遠賀川はたびたび大雨で洪水を起こし大きな被害をもたらしていました。このような状況から筑前藩主・黒田長政が、洪水や、干ばつの被害を防ぐ目的として堀川を開削することにしたのです。1621年に着工し、建設中には長政の死去、藩の財政難、大飢饉など幾多の困難に直面しながら183年もの歳月をかけて1804年に完成しました。

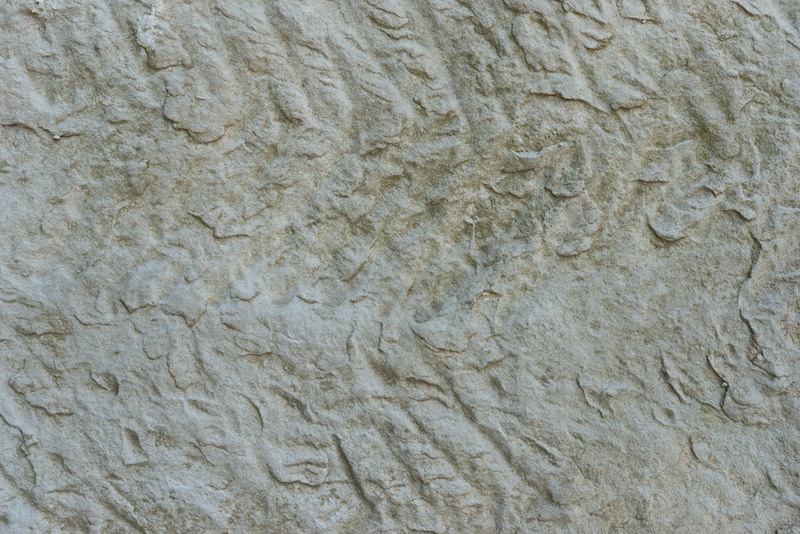

この工事の難所は、吉田村車返(現・水巻町吉田東)から折尾大膳(現・北九州市八幡西区大膳)に至る岩山の切貫工事だったそうです。この岩山を金づちやノミを使い、約9年の歳月をかけて切り開く難工事でした。今でも岸壁に残るノミ跡は難工事の様子をつたえています。文吉さんも岸壁を見物して先人たちの苦労を偲んだのかもしれません。

江戸時代初め、遠賀川はたびたび大雨で洪水を起こし大きな被害をもたらしていました。このような状況から筑前藩主・黒田長政が、洪水や、干ばつの被害を防ぐ目的として堀川を開削することにしたのです。1621年に着工し、建設中には長政の死去、藩の財政難、大飢饉など幾多の困難に直面しながら183年もの歳月をかけて1804年に完成しました。

この工事の難所は、吉田村車返(現・水巻町吉田東)から折尾大膳(現・北九州市八幡西区大膳)に至る岩山の切貫工事だったそうです。この岩山を金づちやノミを使い、約9年の歳月をかけて切り開く難工事でした。今でも岸壁に残るノミ跡は難工事の様子をつたえています。文吉さんも岸壁を見物して先人たちの苦労を偲んだのかもしれません。

黒崎宿

江戸時代、長崎街道は主要な脇街道(五街道に準じる街道)として多くの人に利用されていました。黒崎宿は長崎街道に整備された宿駅のひとつで、交通の要所として大変な賑わいを見せていました。また、福岡藩では唯一、上方への渡海船が発着する港をもつ宿場町でもありました。今でも「曲里(まがり)の松並木」が、街道の面影を残しています。